問診票ダウンロード

- HOME

- 問診票ダウンロード

問診表をあらかじめ書き込んで外来にお持ちいただけます。

問診表を初診の方に記入していただいておりますが、同じ内容の問診表をダウンロードして受診前にあらかじめ書き込んでいただけるように準備いたしました。ご自宅で余裕を持ってお書きいただき持参ください。

再診の方も、気になること・言葉では伝えにくいことなどを書いてお持ちいただけると、外来診察がスムーズに行くかもと期待しています。遠慮なくご利用ください。

また、2020年以降の新型コロナウイルス感染症流行により、ワクチン接種歴など特殊な項目をおたずねする機会が増えたため、発熱や風邪症状で受診された方には専用の問診票を用いております。2022年11月に新たにこのサイトにも掲載することにいたしました。受診前にご記入いただけると助かります。ご利用いただけますよう重ねてお願いいたします。

※PDF形式の文書をご覧頂くには、Adobe® Reader® プラグイン(無料)が必要です。

お持ちでない方はこちらから入手できます。

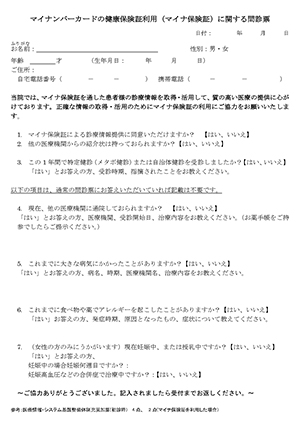

マイナ問診票に関する問診票(PDF)をお願いします。

マイナ問診票のご利用についておうかがいしています。お手数ですが、通常の問診票に加えて「マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)に関する問診票」も記載してご持参ください。

下のリンクをクリックするとプレビュー画面が別タブで開きます。内容を確認の上ダウンロードしてください。ファイルはpdf形式です。

(2023.3.22 文責 院長)

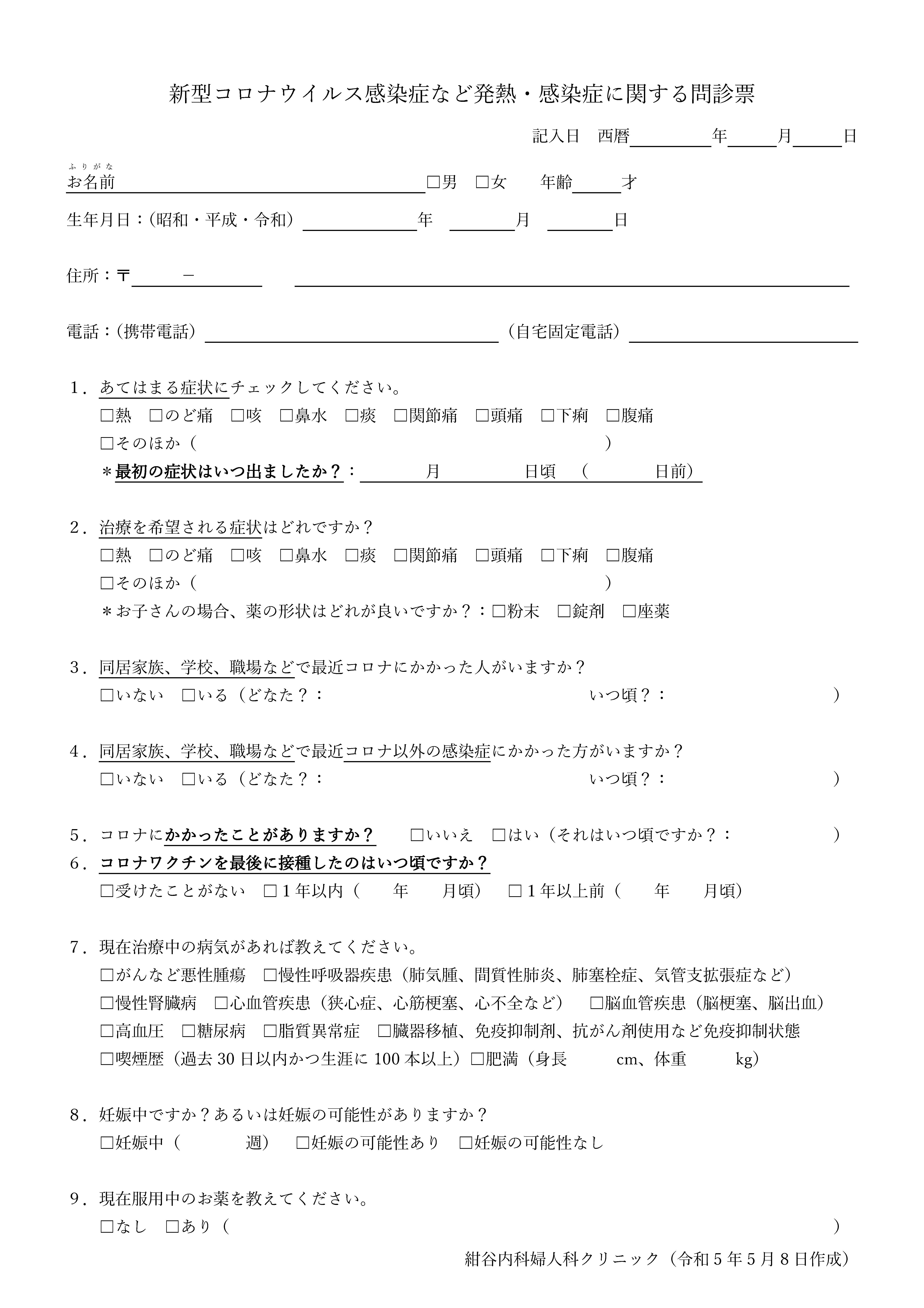

発熱、風邪症状でお越しの方はこの問診票(PDF)にご記入願います。

新型コロナウイルス感染症の流行に対して、当院では発熱患者等診療・検査医療機関として熱のある方や風邪症状のある方に対して新型コロナウイルス感染症に対応した診療を行なっております。(対応時間は石川県のホームページをご参照ください https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kansen/zyusin.html)

2022年より発熱患者診療用の問診票を作り、外来受診患者さんに記入してもらっております。このページにも掲載することにしましたので、受診前にあらかじめご記入の上来院いただけますと助かります。ご協力よろしくお願いいたします。

(2022.11.18 文責 院長)

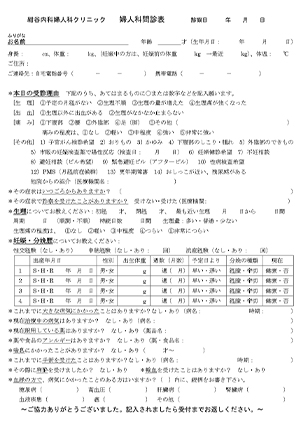

婦人科を受診される方はこちらの問診表をご利用下さい。

診療科の性質上、面と向かって医師やスタッフにお話ししにくいことが多いかと思います。もちろん、書きたくないこと・お話したくないことは無理に書かなくても結構です。必要な情報を私たちにお伝えいただくためにお役に立てれば嬉しく思います。

下のリンクをクリックするとプレビュー画面が別タブで開きます。内容を確認の上ダウンロードください。

(2023.3.22 文責 院長)

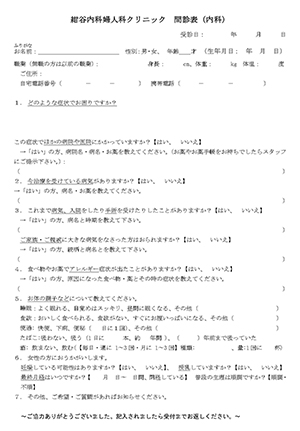

内科を受診される方はこちらをご利用下さい。

当院では、婦人科以外の診療は紺谷真院長が担当いたします。女性の方でどちらに受診したらわからない方はひとまず院長にご相談ください。

診察・診療を進める上で、今の症状に対する治療歴に加えて、過去の病気・ご家族の病気・アレルギーの有無・みなさまの生活習慣(酒・タバコ)・体調などが大事です。なるべく書いていただけますようお願いいたします。

下のリンクをクリックするとプレビュー画面が別タブで開きます。内容を確認の上ダウンロードください。

(2023.3.22 文責 院長)

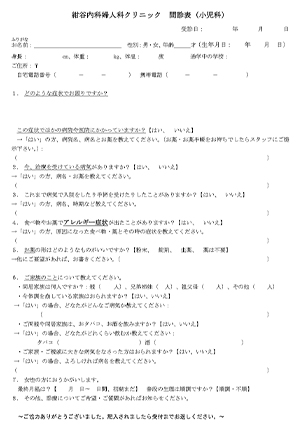

小児科を受診される方はこちらをご利用ください。

当院では、院長がこどもの診療を担当しております。

こどもの診療で重要なアレルギー歴や家庭環境、お薬の好みについて欄を設けました。ご利用いただければ幸いです。

下のリンクをクリックするとプレビュー画面が別タブで開きます。内容を確認の上ダウンロードください。ファイルはpdf形式です。

なお、お子さんの診療の際は、母子手帳を持ってきてください。予防接種歴などお子さんの大事な健康情報がよく分かります。ご協力よろしくお願いいたします。

(2023.3.22 文責 院長)

個人情報の取り扱いについて

当院では、皆さまが個人情報をご提供していただく為に、以下のように定めています。

(個人情報の取得・扱い)

当院は、皆さまからいただく個人情報の利用目的をあらかじめ明確に定め、適法かつ公正な手段により、必要な範囲で個人情報を取得します。頂いた個人情報は治療を行う上で必要な時以外では使用いたしません。

(個人情報の保護対策)

個人情報の漏洩や滅失を防止するために、必要かつ適切な安全管理措置を講じています。また、個人情報の安全管理について院内の責任体制を確保するための仕組みを整備しています。

(個人情報の開示)

当院では本人以外に個人情報を原則として開示する事はいたしません。

(個人情報の利用と提供)

当院では、取得した個人情報を、販売や貸し出したりする事はありません。

ただし、下記の場合においてのみ、個人情報を提供する事があります。

・利用者の方の同意があった場合

・裁判所や警察などの公的機関から、法律に基づく正式な照会要請を受けた場合

・ご利用者にサービスを提供する目的で、当院からの委託を受けて業務を行う会社が情報を必要とする場合

(ただし、これらの会社も、個人情報を上記の目的の限度を超えて利用する事は出来ません)